3Dモデルを作り始める前に、ぜひ知っておいてほしいことがあります。

それがポリゴンのことです。

ちゃんと知ってるよ~と思った人は、この記事を読まなくても大丈夫です。でも、

ポリゴンってあれでしょ~四角いやつ。(知ってるけど深く考えたことないな。)

なんて思った人は、この記事を読んでみてください。

いままで知らなかった、ポリゴンの意外な一面に気付くかもしれません。

ポリゴンは3Dモデルを作るために必要な、基本中の基本の要素です。

ポリゴンのことをよく知らないままでは、いい3Dモデルを作ることはできません。

この機会に、ポリゴンへの理解を深めてもらえればと思います。

3Dモデルはポリゴンの集まりでできている

実写にしか見えないようなフォトリアルな3Dモデルも、アニメにしか見えないようなセルルックの3Dモデルも、その実態はポリゴンの集まりです。

3DCGの世界において、目に見えるものはすべてポリゴン。

こう考えると、3DCGというものをちょっとシンプルに捉えることができます。

特にゲームのようなリアルタイムで動く3DCGでは、水も、雲も、髪の毛も、エフェクトも、なんでもぜんぶポリゴンだと思って問題ないです。

例えば髪の毛の表現。

とてもアニメっぽい見た目のゲーム、ナルティメットーストームの髪ポリゴンは、立体的な髪束のカタマリでローポリな感じ。

かなりリアルっぽい見た目のゲーム、ファイナルファンタジー15の髪ポリゴンは、カーブに沿った帯状ポリゴンでハイポリな感じ。

さらにリアルな髪になってるPC版トゥームレイダーでは、なんと髪の1本1本を極細の板ポリゴンで表現しているとか。

でも、ポリゴンということはぜんぶ同じです。

MayaやBlenderなどの3DCGソフトの中には、Hair/Furといった”毛”を作る機能もあります。

ただ、それをそのままリアルタイムレンダリングのゲームで使うのは無理で、最終的にはやっぱりポリゴンに変換する必要があります。

例として髪の毛のポリゴン表現をあげましたが、こんな感じでぱっと見はポリゴンに見えないような水やエフェクトも、突き詰めればポリゴンでできてます。

そんな3DCGの基本要素、ポリゴンについてもうちょっと詳しく説明していきます。

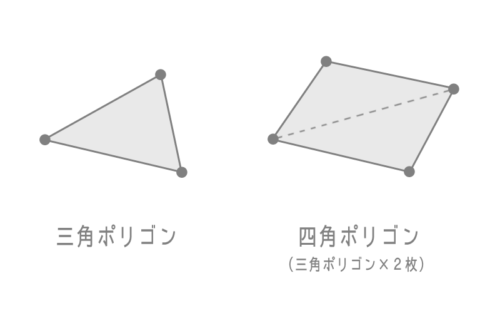

最小要素は三角ポリゴン、2枚集まれば四角ポリゴン

3DCGでいうポリゴンとは、3つの頂点・3つの辺で囲まれた1つの平面のことです。

この三角形の平面を三角ポリゴンといいます。これが目に見える3DCGの最小要素になります。

この三角ポリゴンが2枚くっついて、4つの頂点・4つの辺で囲まれたものが四角ポリゴンです。

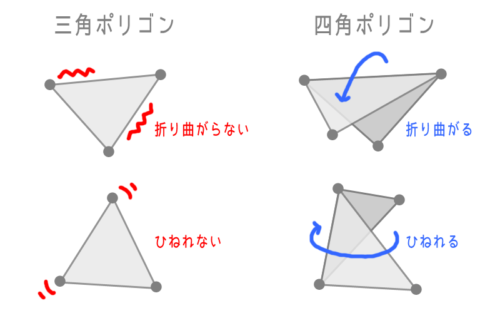

三角ポリゴンは、どんなにがんばっても折り曲げたり、ひねったりできない完全な平面です。

対して四角ポリゴンは、折り曲げたり、ひねったりすることができます。折り曲げたりひねったりした四角ポリゴンは、平面ではありません。

ただし、平面じゃない四角ポリゴンも、完全な平面の三角ポリゴン×2枚に分けることができます。

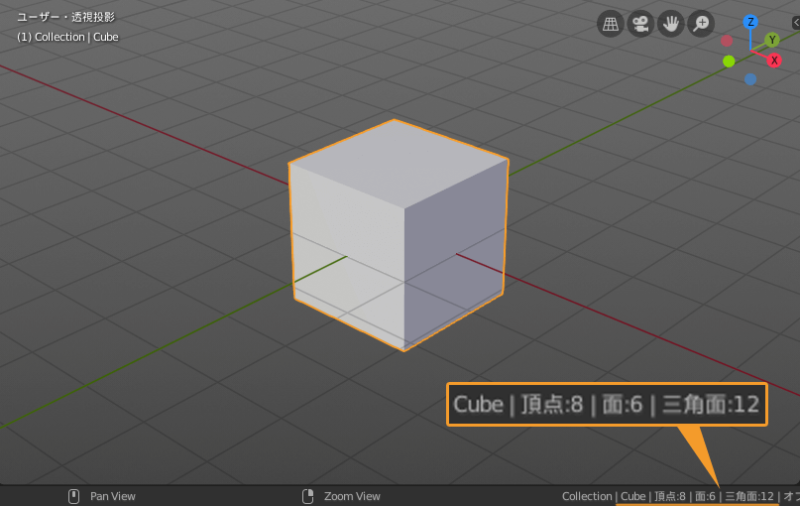

ゲームの3Dモデルでは、よく「ポリゴン数」という言葉を聞きますが、これは三角ポリゴンの数のことです。四角ポリゴンのポリゴン数は、三角ポリゴン×2枚なので「2」になります。

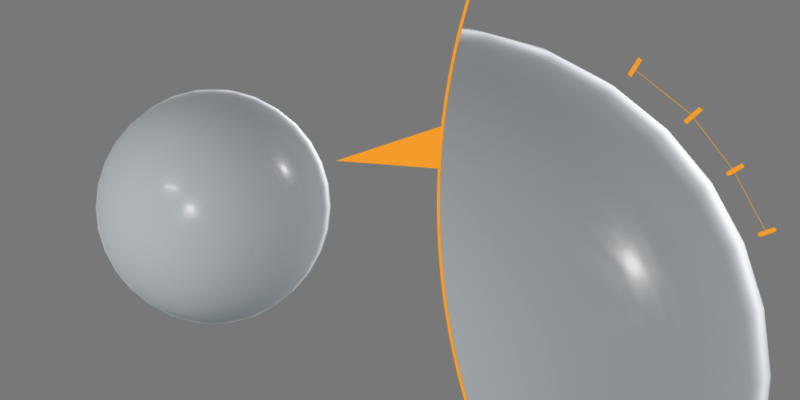

ポリゴンは平面、ポリゴンを集めても”曲面”は作れない

3DCGを作る最小要素である三角ポリゴンは、完全な平面です。

平面をいくらつなぎ合わせても、”曲面”を作ることはできません。ここは大事ポイントです。

ポリゴンで作られた3Dモデルは、完全な曲面を表現することはできない

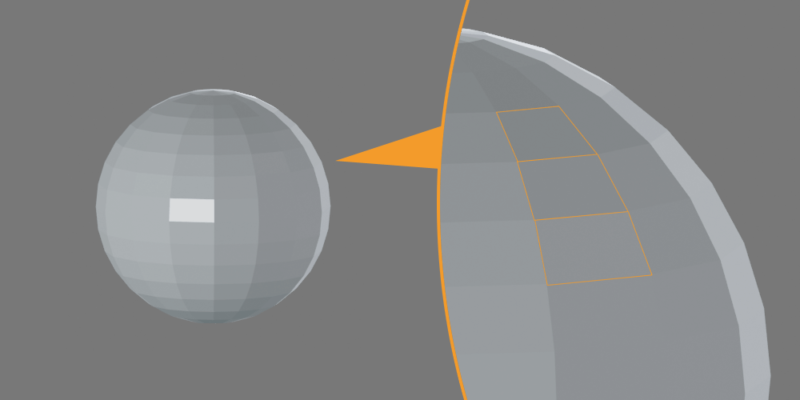

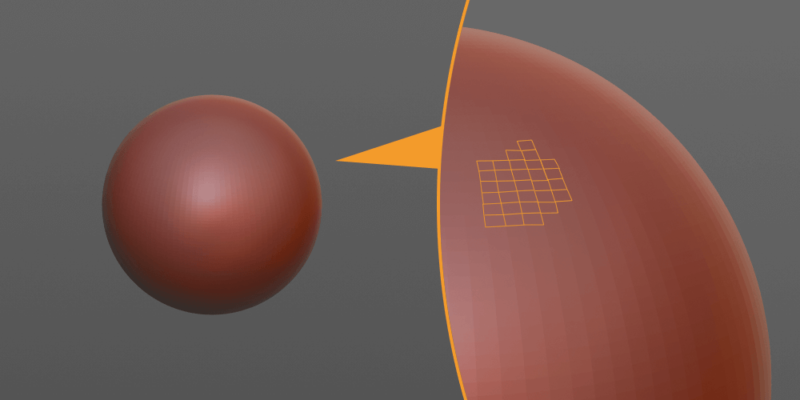

ちょっと、Blenderで作った球の3Dモデルを見てみます。

一見まんまるの球のように見えますが、よーく見ると球の輪郭はカクカクしています。

この球の正体は、実はこうなっています。

まんまるのように見えてましたが、やっぱり平面のポリゴンの集まりです。

さっき表面がまるく見えていたのは、ポリゴン同士がなめらかにつながっているように”見せかける”処理を、コンピューターがしていたためです。

この見せかけの処理のことを、「スムーズ処理(またはスムージング処理)」と言います。

ただし、この処理は表面をなめらかに見せかけるだけなので、輪郭のカクカクまでまるくすることはできません。

ポリゴンで作られた3Dモデルは、どんなになめらかで曲線的に見えたとしても、拡大してみれば絶対にカクカクしています。これはポリゴンモデルの宿命です。

じゃあスカルプトで作られたモデルはどうでしょうか。

スカルプトモデリングとは、粘土のように形を伸ばしたりへこませたりして3Dモデルを作る手法のことです。代表的なスカルプトソフトにZBrushがあります。

粘土みたいに自由に形が作れるし、表面もなめらでポリゴンなんか関係ないようにも思います。

しかし、スカルプトで作ったモデルをものすごく拡大して見てみると、ものすごく小さなポリゴンが集まってできていることが分かります。

ひとつひとつのポリゴンがすごく小さいので、表面もなめらかっぽくてまるで粘土のように扱える、というだけなのです。

スカルプトで作ったモデルは、ポリゴンがとても小さく多くなってる状態なので、そのままゲームで使うにはいろいろ不都合があります。スカルプトモデルをゲームで使うには、形をなるべく保ったままポリゴン数を少なくする「リトポロジー」という工程が必須です。

リトポロジーはコンピューターがある程度自動でやってくれますが、最終的には人の手でポリゴンを調整します。スカルプトモデリングも、ポリゴンと無縁という訳にはいきません。

ポリゴンで曲面は作れない。

これは3Dモデルを作るならば、押さえておきたい考え方です。

特にゲームのようなポリゴン数が限られる3Dモデルでは、平面のポリゴンでどう作ればより曲面っぽく見せられるか、これがポイントになります。

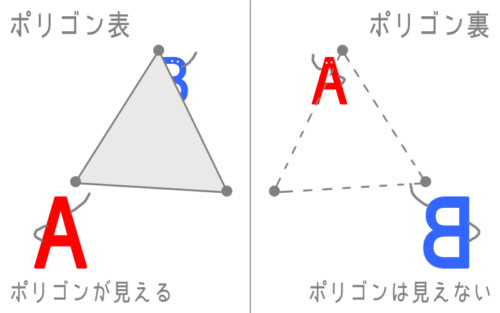

ポリゴンには表と裏がある、裏から見ると”見えない”

さて、このポリゴンという平面には、表と裏があります。

ポリゴンを表から見たときはちゃんと目に見えますが、ポリゴンを裏から見ると何も見えません。

そこにポリゴンがあっても裏からだと”見えない”ので、”ポリゴンがない”のと同じになります。

もし、3Dモデルにポリゴンが裏向きになっている部分があれば、そこだけモデルに穴が開いたように見えることになります。

では、例えば厚みのない1枚の紙を3Dモデルで作りたい場合、どうすればいいでしょうか?

普通にポリゴンで紙ぺらを作ったら、紙の裏面=ポリゴンの裏面になって見えなくなります。

こんな時は、紙モデルの裏面側にも表向きのポリゴンを用意するか、ポリゴンの”両面表示”というオプションを使えば解決できます。

ポリゴンの両面表示は処理が重くてゲームでは使えないこともあるので、スマホのゲームなどではこういう場合、表側と裏側のポリゴンを用意することが多いです。

ポリゴンには表と裏があること、裏から見ると見えないこと、これらはポリゴンの基本なのでぜひ覚えておいてください。

人間にやさしい四角ポリゴン、ゲーム処理にやさしい三角ポリゴン

3DCGの最小要素は三角ポリゴンと言いましたが、3DCGのソフトをさわっていると、四角ポリゴンを目にすることのほうが多いです。

さっきのBlenderで作った球の3Dモデルも、四角ポリゴンの集まりでした。

でも、3Dモデルは三角ポリゴンで作った方がいい、という人もいます。

逆に、いやいや四角ポリゴンで作った方がいいよ、という人もいます。

三角ポリゴンと四角ポリゴン、どっちで3Dモデルを作るのがいいんでしょうか?

トハが答えるとすれば、

基本的には四角ポリゴンのほうがいい、でも場合によっては三角ポリゴンも使うのがいい

です。

三角ポリゴンで3Dモデルを作った方がいいと言う理由は、その方がゲームで処理するときに問題が起きにくいからです。

実は、ゲームなどでコンピューターが3DCGを描画するとき、四角ポリゴンはぜんぶ自動的に三角ポリゴンに変換されています。

だから「ゲームモデルのポリゴン数=三角ポリゴンの数」なんです。

3つの頂点だけで定義できる三角ポリゴンは、コンピューターにとって扱いが簡単です。

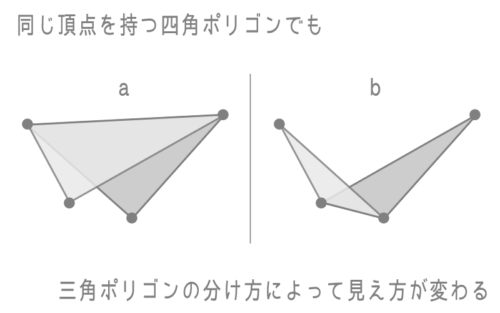

対して四角ポリゴンは、三角ポリゴンにくらべれば扱いが複雑です。四角ポリゴンはまず三角ポリゴン×2枚に分けられていますが、このとき”どう分けるか”でポリゴンの見た目が変わってきます。

こういう四角ポリゴンは、人の目で見てあらかじめ適切な三角ポリゴン分けておくのがいいです。

じゃあぜんぶ三角ポリゴンにしたほうがいいのか?というと、そうでもありません。

それが、四角ポリゴンで3Dモデルを作った方がいいと言う理由です。

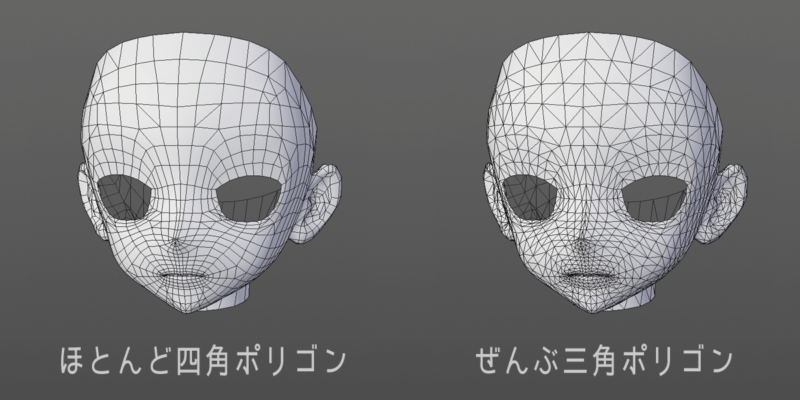

例として、キャラクターの顔のモデルで見てみます。

左がもとの四角ポリゴン状態のモデルで、右はぜんぶ三角ポリゴンに変換したモデルです。

…三角ポリゴンにしたほうのモデル、なんか見にくくないですか?

単純に見にくいとモデリング作業がやりにくいです。(個人差あり)

また、四角ポリゴンのほうはなんとなく「ポリゴンの流れ」が見えるのに対して、三角ポリゴンのほうはごちゃっとして流れが見えにくくなっています。

このポリゴンの流れのことを「トポロジー」と言いいます。特にキャラクターモデルの場合は、トポロジーが大事なこともあるので、やっぱり人の目でみて流れが分かるほうがいいです。

あと、三角ポリゴンが多いと、3DCGソフトのモデリング便利機能が使えないことがあります。

例えば「ループ選択」という、輪っか状につながるエッジをまとめて選択できる機能がありますが、この機能は四角ポリゴンに対してしか使えません。

こんな感じで、人にとって扱いやすいのは四角ポリゴンで、ゲームの処理などで扱いやすいのは三角ポリゴンとなっています。

なので、

3Dモデルは基本的に四角ポリゴンで作りつつ、必要なところはきちっと三角ポリゴンにしておく、というのが1番いいと思います。

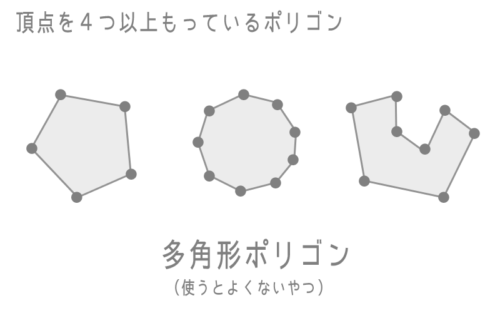

ちなみに、頂点が4つ以上ある多角形ポリゴンは、誰にとってもうれしくないポリゴンです。

とくに凹んだ形になっているポリゴンはやばいです。

多角形ポリゴンもコンピュータが自動的に三角ポリゴンに変換してますが、こう頂点が多いとコンピュータも混乱しておかしなポリゴンの分け方をしてしまいます。いい結果にはなりません。

3Dモデルを作っている途中で、うっかり多角形ポリゴンができてしまうこともあります。もし多角形ポリゴンができてるのを見つけたら、三角か四角のポリゴンに分けておくほうがいいです。

まとめ:ポリゴンを知ることは3Dモデル作成への第一歩

ポリゴンについて、前よりちょっと理解が深まったでしょうか?

3Dモデルは結局のところポリゴンの集まりなので、ベースになっているポリゴン自体を理解することは、3Dモデル作成への第一歩と言えます。

ポリゴンのいろいろを簡単にまとめるとこんな感じです。

- 三角ポリゴンは3Dモデルの最小要素

- 四角ポリゴンは三角ポリゴン×2枚でできてる

- 三角ポリゴンは完全なる平面

- ポリゴンで曲面を作ることは不可能

- ポリゴンは表と裏があり、裏から見ると見えない

- 三角ポリゴンと四角ポリゴンは使い分けが大事

- 多角形ポリゴンは使うとやばい

ポリゴンと3Dモデルは、切っても切れない関係です。

この機会にポリゴンのことを知っておけば、これから3Dモデルを作成するとき、役に立つことがあると思います。

千里の3Dモデルも1枚のポリゴンからです^^

3Dモデルを作り始める前に、もうひとつ知っておいた方がいい「XYZ座標」のはなしがあります。

XYZの座標については、3Dモデルの基本① ~3DCGの世界は座標で管理されている~で書いています。ぜひ目を通してみてください~

![Blender 2.93 頂点数やポリゴン数の情報表示はビューポートオーバーレイの[統計]でOn/Off](https://tohawork.com/wp-content/uploads/2021/07/b_modeling_03.png)

- Coments - コメント一覧

何年も前にブレンダーをダウンロードして努力した時代がりましたが、残念ながらどうしても人の顔が作れなくて断念し、アンインストールしてしまいました。今回もう一度挑戦しようと思って新たにダウンロードしましたが、やはり難しいです。

PhotoshopやIllustratorは長年愛用して、それなりの作業はマスターしていますが3Dソフトのことはあまりにも無知すぎて困っています。

Shadeも使ったことがありますが、blenderの方が数段難易度が高い様です。

Jurianさん、こんにちわ~コメントありがとうございます

3DCGのソフトは最初はどれも使い方がよくわからなくて難しいですよね。

トハはShadeは使ったことがないですが、Blender 2.8はいま使いながら勉強しています~

もしよければ

Blender 2.8を始める① ~UIを自分好みにカスタマイズして使いやすくする~

の記事や、

Blender 2.8でモデリング【実践編】~使い方を覚えながら作りたいモデルを作る

の記事を見てみてください~

それから

3Dモデルの作り方 ~ゼロからやってみるキャラクターのモデリング~

の記事でシンプルなキャラクターの作り方を紹介しているのでこちらもぜひどうぞです^^

トハさん、こんばんは~

以前、書き込みしたものです。

ポリゴンの記事、基本的な事なのかもしれませんが知らない事が多く、大変参考になりました。

特に、厚みのない紙を作る時~の部分は、なるほどと思いました。

以前にロケットの噴射口部分を作った時のことです。

具体的には、円柱で底面大き目、上面と底面の円をくり抜いたような形を作ったのですが、

ゲームに組み込んだ際、下から覗くと図形が消えて見えなくなってしまうという現象が発生して大変困っていました。

よくよく考えると厚みがない形になっていたので、これが原因だったみたいです。

まさかこの記事を読んで、そこが解決するとは…と驚いたので書き込ませてもらいました。

P.S. コロナの影響で転職活動が止まってしまったのですが、Blender+UE4で、ゲーム作品を1つ作りあげる事ができました。

今は、ある会社で3dsmaxが必要との事で、そちらの勉強を現在頑張ってます。

3dsmaxはBlenderとはまた色々違っていて、苦戦するものですね。

ARIさん、どうもおひさしぶりです~

再びのコメントありがとうございます^^

ポリゴンの基本のはなしは知っておくとぜったいお得だと思っていますが、基本のことすぎてあまり語られることがないかもと思い記事にしてみた次第です~

ロケットの噴射口、下から見ると見えなくなっていたのはまさにポリゴンを裏側から見る感じになっていたからですね。

偶然にもそのときの謎が解決したみたいでよかったです。

新型ウィルスの影響がいろいろあってなにかと大変な状況かと思いますが、命あっての物種ですのでお互いぼちぼちやっていきましょ~

それにしてもゲーム1本作ってしまわれたんですか!?それはすごいっ!トハもがんばります~

3dsMaxとBlenderは似てるところもちがうところもありますが、ARIさんならきっとすぐ使えるようになってくると思います^^