令和2年5月6日、この日にちなんだイベント 256フェス(主催者zenさん)が開催されました~

たくさんの方々が256ポリゴン以内でのモデリングにチャレンジし、Twitterには ♯256fes のハッシュタグでいろんな3Dモデルが投稿されています。

大勢の人がローポリモデリングに触れたこの機会だからこそ、このはなしも伝わりやすいかも?と思ったので

今回は、ポリゴンの1枚1枚には実はぜんぶ意味がある!

ということについて書いていきたいと思います~ローポリモデリングに興味がある人は読んでみてください。

そして実は、ローポリモデリングに限らず3Dモデルを制作するなら知っておいて損のないことなので、ローポリに興味がない人もぜひ目を通してみていただければと思います~

僭越ながら256fesに参加させていただいたトハモデルの詳細はこちら↓

という訳で #256fes トハのポリゴンとテクスチャはこんな感じになっております

— トハ@3DCG暮らし (@tohawork) May 6, 2020

動けない系モデルなのでVRChatのアバターには使えない~体まるごとジャンプしかできない^^

ゆる〜いルールで気楽に参加できるのがうれしいイベントと思いますので気が向いたらやってみるのも楽しいかも~かもかも pic.twitter.com/JNXXL4szj8

ポリゴンには「1枚1枚ぜんぶ意味がある」ことを知ったはなし

最初に少しだけ昔ばなしを。

トハがゲーム会社で働いていたとき、仕事で初めて本格的に作ることになった3Dモデルは「Nintendo3DSゲームのエネミーメカモデル」でした。

初めてゲームの3Dモデルをちゃんと作ることになり、大変はりきったひよっこ3DCGデザイナーのトハは、かっこいいメカエネミー目指してかなり細かいディテールもポリゴンで作りこみました。

で、自信作のそのメカエネミーモデルをディレクターに見せたら、チーフデザイナーに見せてアドバイスをもらってくれと言われたんですよ。

言われるままにチーフデザイナーに見せたところ、言われたことがこれでした。

「ポリゴンは~1枚1枚ほんとにぜんぶ意味があるもの~」

そう言われてもイマイチよく分からないトハに続けてもうひと言。

「このエネミーモデルの細かすぎる作りこみは~3DSの画面で見たらぜんぜん見えない~」

…Nintendo3DSは携帯ゲーム機なので、ゲーム画面のサイズはかなり小さかったんですよね。

その画面サイズでやるゲームで、さらにアップになる訳でもない雑魚エネミーのモデル。

いくらトハがかっこいい3Dモデルを作りたいと思っていて、そのエネミーモデルの細部までポリゴンで一生懸命作りこんだとしても、ゲーム画面で見えるわきゃなかったのです。

つまり、トハが初めて作ったゲームのエネミーモデルは

意味のないポリゴンが大量にあり、そのせいで意味のある所にポリゴンを使えてない状態

になっていました。

それまで専門学校やなんかで3Dモデルをいくつか作っていたトハですが、「ポリゴンに意味がある」なんてのは考えたこともなかったので、目からウロコってやつです。

この出来事があってから、トハはいつもチーフデザイナーの言葉を思い出しながら3Dモデルを作ってきました。

特に、どう作ればいいか迷ったときほど「ポリゴンの意味」を考えるようにしています。

ポリゴン1枚1枚にはぜんぶ意味がある。

このことはポリゴンモデリング全般において、そして特にローポリのモデルになるほど重要になってくる考え方です。

ローポリになればなるほどポリゴン1枚が持つ意味は大きい

なぜ、ポリゴンの意味がローポリモデリングでは特に重要かというと、

ポリゴンの数が少なければ少ないほど、1枚のポリゴンが持つ意味は相対的に大きくなる

からです。

この記事の冒頭で話題に出した256フェスに参加し、256ポリゴン以内でのモデリングをやってみた方々は特によくわかると思います。

使えるポリゴンの数が少ないときほど、どこにポリゴンを使うかがめちゃくちゃ難しい…!

使えるポリゴン数に余裕があるときは、なんとなくでポリゴンを割って増やしていっても特に問題にはなりません。

でも使えるポリゴンの数がちょっとしかないときは、どこでポリゴンを割るかものすっごい考える必要がでてきます。

ローポリのキャラクターモデルを例にとると、作りながらこんなことを考えたりすると思います。

- 顔はテクスチャで描くからポリゴンはこのくらいでいいかな…

- 服は最低限の形だけポリゴンで作ってあとはテクスチャで…

- 細かいディテール部分は板ポリにしてアルファテクスチャで抜くか…

- 腕とか足は曲げたいから関節にはポリゴンがいるよな…

などなど。

ローポリ3Dモデルを作りながらどこにポリゴンを使うか悩んで考えている内容は、そのまま

= ポリゴン1枚1枚に持たせる意味 に繋がっています。

256ポリゴンでキャラモデルを作ろうとすると、ほんとに1枚のポリゴンも無駄に使えないので、必然的にポリゴンの使い道=ポリゴンの意味をよく考えるようになります。

でもこれが、10万ポリゴン使っていいよ~と言われたら、ポリゴン1枚の意味を考えて作る人はあまりいないと思います。

ローポリにはローポリの難しさがあるゆえん、そのひとつがこのへんにあります。

使えるポリゴン数が少ないほど1枚のポリゴンが持つ意味は大きく、

使えるポリゴン数が多いほど1枚のポリゴンが持つ意味は薄くなる。

ローポリの場合ポリゴン1枚1枚が明確にどれも重要になってくるため、できるかぎり無駄なく上手にポリゴンを使っていく必要があるんですね~

造形がうまいというだけでは難しくて、作りたいものの特徴を捉えてローポリモデルに落とし込んだり、ポリゴン使いの工夫や節約テクニックも必要になるのがローポリモデリングだと思います。

ローポリモデリングに関しては、定番ともいえるわりと有名な書籍があります。

初版が2004年、第2版は2008年で使用ソフトはLightWave v9とけっこう古い感じの書籍です。

が、内容はLightWaveだけに依存するものではなく、ローポリモデリングをやるなら読めば必ず役立つものになっています。

ローポリモデリングの心得から始まり、ウェイトやUVのノウハウだけでなくキャラデザにまで言及していたりして、昔から良書と言われているだけのことはあると思います^^

かくいうトハも、仕事でローポリキャラのモデリングをすることになったときに買ったこの書籍にはだいぶ助けられました。

ローポリモデリングに興味がある方はぜひご覧あれ~

ポリゴンが持つ意味にはいろいろ種類がある

さて、「ポリゴンにはぜんぶ意味がある」というはなしをしていますが、ポリゴンが持つ意味の「種類」にはいろんなものがあります。

具体的にはこんな感じです。

- 形やシルエットを作るため

- 3Dモデルを動かすため

- テクスチャを描くため

- マテリアルを分けるため

- 見えるところを魅せるため

使えるポリゴンの数が少ないほど1枚のポリゴンが持つ意味は大きくなりますが、ある程度ハイポリのモデルになってもポリゴンに意味があることは変わりません。

どんな3Dモデルでも、すべてのポリゴンはおおよそ①~⑤の意味を持っています。

それでは順番に見ていきます~

①形やシルエットを作るため

ポリゴンで作られた3Dモデルにおいて、モデルの形状やシルエットはポリゴンでしか作れません。

このはなしについては、ゼロからやるキャラモデリングという別の記事の、ポリゴンだけが作ることのできる3Dモデルの「シルエット」でも書いています。

基本的にはポリゴン以外の他のなにかで代用できないところなので、ポリゴンが持つ意味の中でも重要なものになります。

ただし、板ポリゴンにアルファ付きテクスチャを貼って、形状やシルエットのディテールをテクスチャで表現する手法もあります。

②3Dモデルを動かすため

比較的ローポリな3Dモデルにおいては、形状やシルエットと同じくらいに重要な意味をもつのが3Dモデルを動かすためのポリゴンです。

キャラクターモデルのうでや足の関節部分のポリゴンがそうですが、衣装や髪の毛を揺らすために割るポリゴンなどもこれにあたります。

特にゲームのキャラクターやVRChatのアバターなどは、最終的に動いてなんぼの3Dモデルです。

TポーズやAポーズの状態でいくらきれいに見えたとしても、動いたときに肩などの関節まわりが変だったり、服や髪がカチコチだったりするとせっかくのキャラモデルの魅力が活かしきれません。

ローポリモデルの関節まわりの作り方には、定石となってるものがあるので調べればたくさん資料が出てくると思いますが、

なにより大切&確実なのは、実際に骨を入れてウェイトを付けて動かしてみることだと思います。

作った3Dモデルを動かしたときどう見えるかというのは、ポリゴンの割り方だけでなくモデル全体のボリュームや骨の入れ方、ウェイトの付け方も影響してきます。

参考資料と同じポリ割りにしても同じ結果になるとは限らないし、同じポリ割りじゃなくてもきれいに動くなら問題なし、ということですね。

キャラクターモデルでは特に肩回りのポリゴンとウェイトは難しいので、トハもいつも仮ウェイトを付けて動かしながらモデリングしています。

③テクスチャを描くため

3Dモデルはポリゴンがすべてのベースですが、完成した3Dモデルの見え方にはテクスチャの存在も大きく関わってきます。

256フェス開催のおりは、「テクスチャの力ってすごーい!」と思った人も多いと思います。

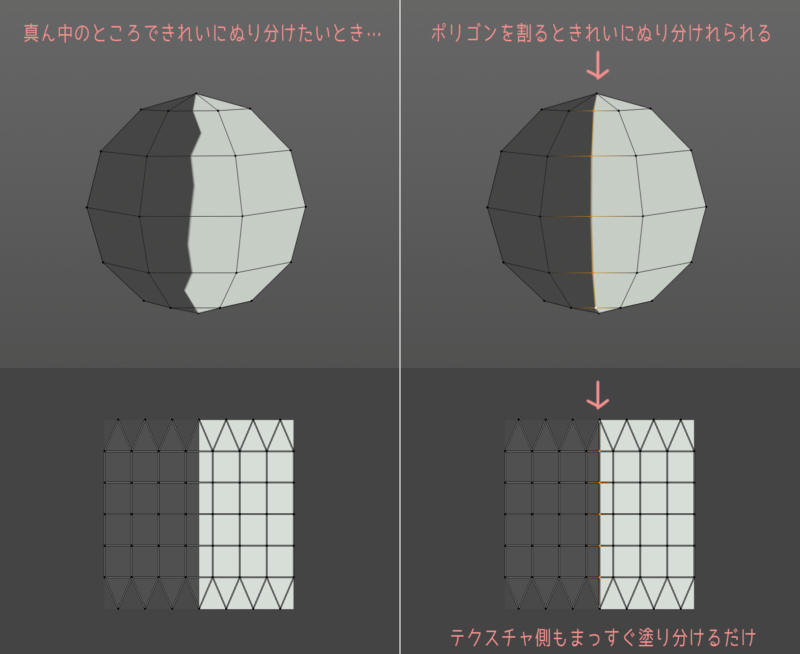

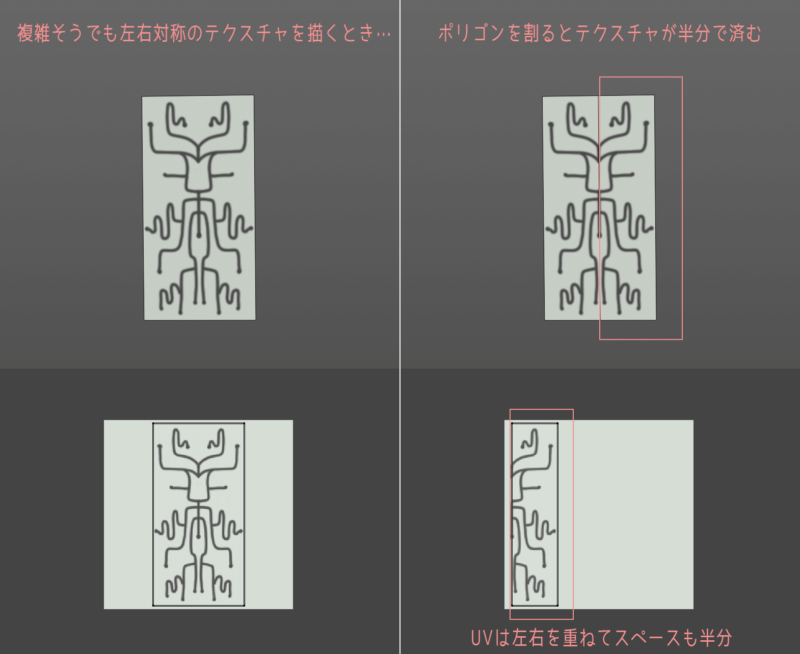

そしてこの、テクスチャをきれいに描くため、あるいはテクスチャを描く労力を減らすためにポリゴン割るということもあります。

テクスチャをきれいに描くためのポリゴンとは、例えばこんな感じのものです。

こうすると、仕上がりもきれいなうえにテクスチャを描く労力を減らすこともできます。

他にもテクスチャを描く労力を減らす方法としては、ちょうど真ん中でポリゴンを割ってその左右で同じテクスチャを使いまわす、というのがあります。

左右のUVを重ね合わせることで、テクスチャのスペースも半分に減らすことができます。

※テクスチャベイクしたり特殊なシェーダーを使う場合、重ねたUVは問題が出ることもあります。

テクスチャのためにポリゴンを割るかどうかは、「使えるポリゴンの数」と「テクスチャサイズ」「テクスチャ作成にかけられる労力」なんかを天秤にかけて判断することになります。

④マテリアルを分けるため

1つの3Dモデルに複数のマテリアルを割り当てたいときは、マテリアルを分けたいところでポリゴンを割っておくのが一般的です。

基本的にはマテリアル割り当てができるのは、オブジェクト単位かポリゴン単位になっています。

例えば3Dモデルのある特定の部分だけ光らせたい場合などは、その部分のポリゴンを割っておいて、そこだけに光るマテリアルをあてたりします。

256フェスくらいローポリモデルの場合、マテリアルのためだけにポリゴンを割る余裕はあまりないですが、数千ポリの3Dモデルであればマテリアルのためにポリゴンを分けることもできます。

⑤見えるところを魅せるため

最後にもうひとつ、ポリゴンの意味を考えるうえで大切なポイントがあります。

それは、よりよく見えるところに、よりよく魅せるためのポリゴンを使うことです。

このはなしはいろんな前提条件によって変わってくるので、一概にどうこうは言えません。

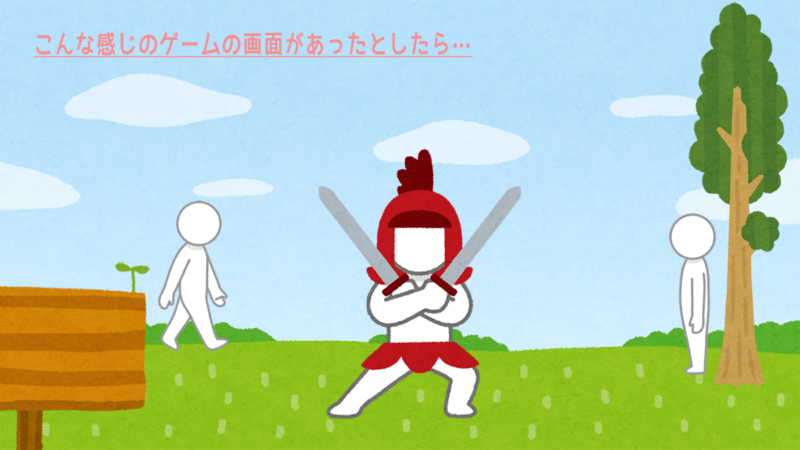

言えませんが、例えばこんな画面のゲームがあったとしたら。

↓ ↓ ↓

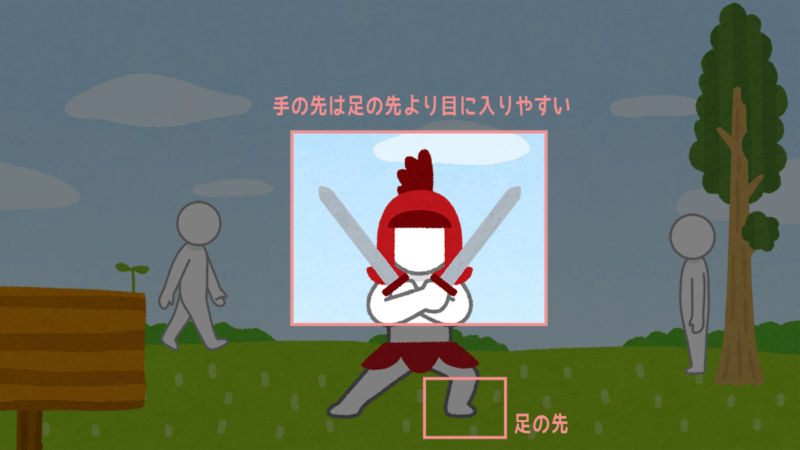

よく見えるところにはよりたくさんポリゴンを使う意味がある、ということです。

トハが雑魚エネミーのディテールをポリゴンで細かく作り込んだことは、この考え方にはぜんぜん合っていなかったという訳ですね~

見えないところにポリゴンを使うより、よく見えるところに効果的にポリゴンを使った方が、全体としてのクオリティも高く見えるという効果もあります。

また、ゲームでは見えないポリゴンは削除すれば処理速度があがるというメリットもあります。

カメラアングルが固定されているような格闘ゲームでは、背景モデルの見えない後ろ側はばっさりポリゴン削除している、なんてこともありますしね。

VRChatのアバターなどは360度どこからでも、どれだけでも近くによって見ることができるのでいろいろ大変そうだぁ~と思いますが、

それでも足先よりは顔のほうがよく目に入りそうだし、顔まわりはまっさきにポリゴンを使う部分になるかなと思っています。

よりよく見えるところに、よりよく魅せるためのポリゴンを使うこと。

いろんな場面で活用できる考え方なので、頭の片隅にでも置いておいてほしいと思います~

意味のないポリゴンは作る意味もないのか?について

見えるところにポリゴンを使ったほうが効果的~なんてはなしをすると、

じゃあ見えないところにポリゴンを使うのは無駄かつ無意味なのか??

と思うかもしれません。でも、必ずしもそうじゃあないということをトハは強く言いたい。

例えばゲームキャラクターのスカートの中。

ふつうにしてれば見えないことが多いです。

がんばって見る人も多いですが、ゲームによっては暗黒空間になっていることもあります。

ゲームの仕様的にスカートの中はぜったい100%見えないようになっているなら、この部分を作りこむポリゴンに意味はない、ということになります。

でももし、ちらっとでも見える可能性があるなら………トハならがんばって作ります~

ちらっと見えたときに見た人を残念な気持ちにさせたくないということもありますが、それよりもトハは、そのキャラクターを最大限に魅力的な存在でいさせてやりたいという思いが強いです。

もちろん、そのためにはよく見えるところを魅せるための作りこみを、きっちりやっていることが前提です。

そのうえで、ほとんど見えないところも隙なく作り上げる!

これぞモデラーのこだわり^^

(…といってもスカートの中の扱いについては明確にルールが決められてることが多いです。)

キャラクターモデルを例にしましたが、メカものや背景モデルでも同じことだと思います。

自己満足の域かもしれませんが、仕事で作る3Dモデルなら押さえるべきポイントをきちっと押さえてさえいれば、他の部分に手を伸ばすのはモデラーの裁量にゆだねられる部分になります。

そして、趣味で作る3Dモデルならそれらはすべて自由です。

256フェスではいろんな人が、少ないポリゴン数でもそれぞれのこだわりを大いに発揮してモデルを作っていて、とても興味深く勉強にもなりました~

という訳で、

ほとんど意味がないポリゴンは作る意味もないのか?

―――いや、必ずしもそうではない。

トハの見解は以上です^^

まとめ:ポリゴンの意味を知ることは3Dモデル作成にも役立つ~

この記事では、ポリゴンは1枚1枚ぜんぶ意味がある!というはなしをしてみました。

モデリングしていてポリゴンをどう割るか悩んだときは、ちょっと手を止めてポリゴンの意味を考えみるといいかもしれません。

特に、使えるポリゴンの数が少ないローポリモデリングでは、

1枚1枚のポリゴンの使い道=ポリゴンの意味をよく考える必要がでてきます。

そこがローポリモデルの難しさであり、楽しいところでもあると思います。

なお、ハイポリになればなるほどポリゴン1枚の意味合いは薄まりますが、だからといってポリゴンの意味が消えてなくなる訳ではないです。

1枚ずつの意味合いは薄れても、やっぱりポリゴンはぜんぶ意味があって作られてると思います~

ポリゴンが持つ意味には、いくつかの種類があります。

- 形やシルエットを作るため

- 3Dモデルを動かすため

- テクスチャを描くため

- マテリアルを分けるため

- 見えるところを魅せるため

ポリゴンの意味を考え、より意味のあるところに優先してポリゴンを使うことで、効果的に3Dモデルの見栄えを良くしたり、無駄を省いて効率的に作業を進めたりすることができます。

ただし、

見えない所や意味の薄い部分にポリゴンを使うことが、まったくの無意味という訳ではないです。

3Dモデルを作る人それぞれの思いによるこだわり、それを表現するためにポリゴンを使うことは十分に意味があると思います。

意味が大きい部分にはきっちりポリゴンを使ったうえで、一見すると意味が薄いこだわり部分に使えるポリゴンも確保する。

これもある意味モデラーの腕前といえます^^

3DCGの技術はソフトもハードもどんどん進化し、ローポリモデルを見る機会は少し減りました。

でも、ドット絵のアニメーションやゲームに現在もたくさんのファンがいるように、ローポリモデルを愛する人がこの世からいなくなることはないだろうと思います。

ポリゴン1枚が持つ意味について書いたこの記事も、きっとどこかで誰かの役に立つと思いつつ~

おまけ:減ポリは意味の薄いポリゴンから減らしていくのがコツ

ゲーム用の3Dモデルなどでは、減ポリ作業が必要なことがよくあります。

ポリゴンというものは気が付くとすぐ増えてますが、減らすのは簡単ではないです。

そして減ポリは、3Dモデルを作った本人にとってはあんまやりたくないな~という心理が働くこともあり、なかなかに難しい作業だったりします。

ということで、減ポリのコツ!

意味の薄いポリゴンがどこかにないか探してみましょう~

ポリゴンの持つ意味にはいろいろ種類があるに書いた①~⑤の意味を思い浮かべながら、「ここのポリゴンはあんまり意味ないんじゃね?」というのを探して削除するわけです。

あるいは「ここはテクスチャでこうやったらポリゴンじゃなくても大丈夫じゃね?」とか。

コツでもなんでもなかったかもですが、ポリゴンの意味を知っていると減ポリ時の助けにもなる、というはなしでした~

すべての3Dモデルの基本要素であるポリゴン、その詳細については3Dモデルの基本② ~3DCGの世界はポリゴンの集合体~という記事で解説しています。

この機会にぜひ見てみてください~

- Coments - コメント一覧